台灣邁入超高齡化社會,遇到最大問題其實是孤獨

社會企業「銀享全球」共同創辦人楊寧茵觀察到,對大多數長者來說,醫療、長照並不是生活所需,最大問題其實是孤獨、生活沒目標、沒有成就感。

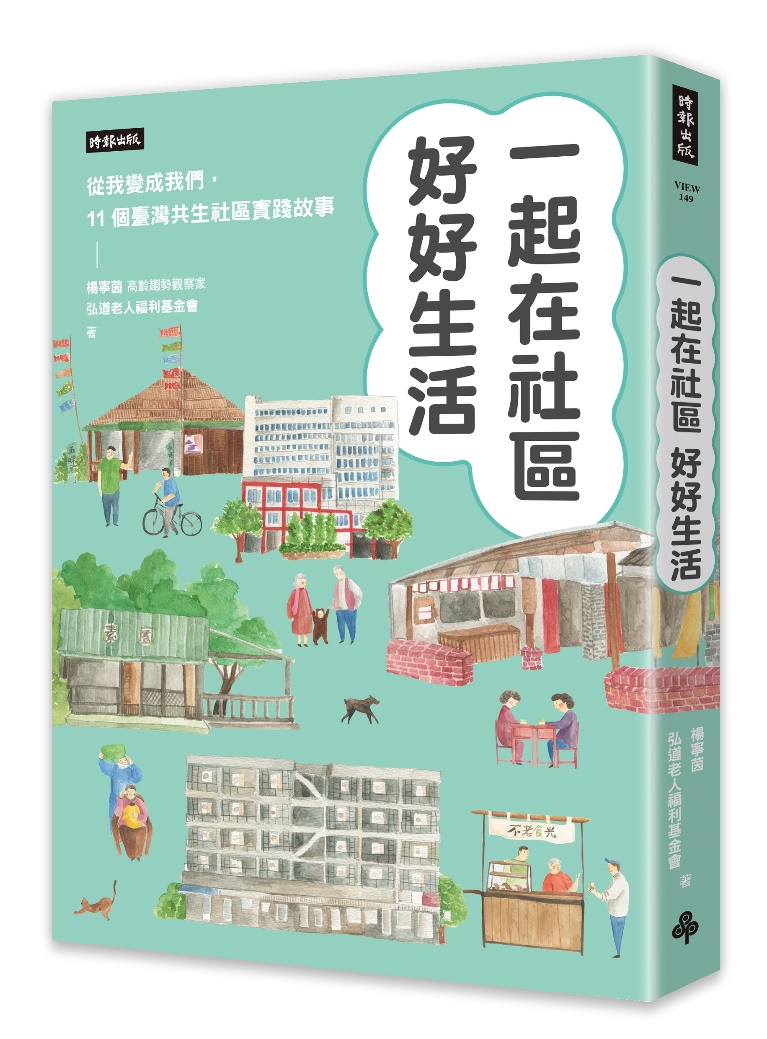

楊寧茵在她的新書《一起在社區好好生活》中提出解方,「共生社區」藉由跨年齡、族群,學習自助、互助、共助和人情味,讓阿公、阿嬤平日能到社區公共空間共餐、玩桌遊;也不用擔憂小朋友放學不怕沒人照顧,因有長輩陪伴、寫作業;上有老下有小的三明治世代,同樣能安心上班,不再因緊急事件須請假回家處理。

▲楊寧茵說,共生社區正是解決超高齡社會「孤獨老」快速增加的重要解方。

在台灣,高雄共生社區的大同社宅「林投好客廳」即為良好典範,居住其中的衡英阿姨,曾大聲告白,「如果讓我在這裡住到人生最後一刻,我願意!」有膝蓋退化導致爬樓梯困難的她,幸運找到共生社區入住,在擁有良好生活機能、住宅處有電梯的生活環境下,解決了她的煩惱。原本退休後的生活,她除了買菜,其餘就是擔任照顧者,完全沒有社交圈、自己的空間。入住共生社區後,日子變得多采多姿,個性也熱情奔放了起來,結識很多新朋友,甚至擔任不老食光志工,還一起麵包車擺攤賣麵包。

共生社區的誕生,讓社區裡沒有人是孤島

楊寧茵說,「林投好客廳為了讓大家快樂共生,下足了很多功夫。」共生社區就像大家的客廳一樣,規劃有共同的場域能一起吃飯、上課,沒課就來玩桌遊,這環境改變著長者們原本日漸抑鬱的性格,協助重拾他們豐富、陽光的社交圈。

林投好客廳在軟硬體上都付出很大的用心,硬體上,規劃成能多元使用的複合式空間,搭配磚造木質紋理地板,營造溫暖且具質感的氛圍,還設有共享廚房、共同活動的大桌子,中間也有活動式布簾供不同活動作隔開使用,能同時劃出兩個空間,給長輩上健康促進課、學生們則在旁有寫功課的空間。

軟體上,有手工藝、歌唱、排舞、韻律舞蹈、瑜珈、音樂認知等活動,甚至還能作健身房或共享食堂,大家把這裡當成自己的家,充實生活、來去自如,還能共同舉辦小型市集、擺攤,為青年、長輩創造自我價值,滋養孩子們玩樂的美好時光。

楊寧茵說,「也許這些事情並沒有什麼特別,但充滿人情味、守望相助,原本就是每個人對於理想社區最基本的想望,也正是解決超高齡社會『孤獨老』快速增加的重要解方。」在共生社區裡,職業婦女也能因沒有空回家倒垃圾,請鄰居阿嬤幫忙,婦女日後協助阿嬤一些事情作回報,彼此都樂意互助。

日本共生社區強調社會融合,希望每個人都有存在價值

共生社區的誕生,讓社區裡沒有人是孤島,「超高齡世代來臨,共生社區成為需求!」不僅對台灣有深度覺察,楊寧茵與弘道老人福利基金會也走訪世界,足跡遍及日本佛子園共生社區,為那裡從廢棄的廟,翻修成眾人喜愛的地方感到喜悅,「佛子園不僅有寺廟,還有溫泉、運動場所、咖啡廳!」該地成為了眾人相遇的場域,有小朋友的共融公園、給長輩坐下來休息的板凳。

▲楊寧茵說,共生社區的念想,其實只是一個小小的善念。

社區裡,「廢棄醫院」也改造成老人住宅、身心障礙小朋友日照中心,此舉吸引美術大學學生們進駐,增添不少文藝氣息,也提供身心障礙者就業機會,幫助社區居民們成為共助的好鄰居。楊寧茵說,「他們強調『social inclusion』(譯為社會融合)理念,希望每個人就算再渺小,都有存在價值,就算年紀漸長,也仍有所為。」老後在共生社區裡過上好的生活,不僅讓長者們得到許多生命支持,不同世代間,也能互相陪伴成長、走完人生的最後一哩美好時光。

共生社區的念想,是提供超高齡社會最佳解方

「共生社區給人的反思是,生活變得如此便利,人類剩下的價值是什麼? 我們究竟活得快不快樂?」楊寧茵說,共生社區的念想,其實只是一個小小的善念,讓人們理解人生是有限的,找到生活、生存、生命的平衡,與回饋他人,小朋友也能在這樣的環境,接觸不同類型、年紀的人,長大之後就不容易有歧視,更有包容心。

▲楊寧茵說,共生社區提早讓不同世代相處,能消除許多不同世代間價值觀上的誤解。

「現在,是多世代共存的時代。」楊寧茵說,職場上愈來愈可能出現像是主管68歲,實習生只有18歲的景況,共生社區提早讓不同世代相處,能消除許多不同世代間價值觀上的誤解,「現在已有80歲女性去跟眾多年輕女性競爭選美,兒子也非常支持。」理想中的共生社區,就是建立彼此間的信任感、感到安心、受尊重、健全地發展自我,為現正來臨的超高齡社會提供最佳解方。

書名:一起在社區好好生活:把我變成我們,11個臺灣共生社區實踐故事

作者: 楊寧茵, 弘道老人福利基金會

.jpg_280x210.jpg)