父親罹癌那年我三十一歲,切片確認後,我跟他討論,退休在家休養和母親作伴,當時母親因為車禍喪失記憶已經十四年。他勉強同意後,我也假裝放心地繼續在台北追求我的職場光環。

這樣過去兩、三年,中間不斷地門診治療,我總得放下工作匆忙趕回。突然,某個早上,接到伯父電話,說爸爸大吐血,我又跳上高鐵,衝回台南。爸爸的大吐血很嚴重,止血針甚至透過內視鏡到體內打了八個結都止不住。從普通病房到加護病房,再準備轉進安寧病房時,父親卻奇蹟地出院了。

問了父親要不要到台北和我同住,但冬天陰雨氣候又溼又冷,對老人家健康不好,而且沒有朋友,環境陌生,更住不習慣,連要往哪散步溜達,都沒概念,父親想了想,不太願意。

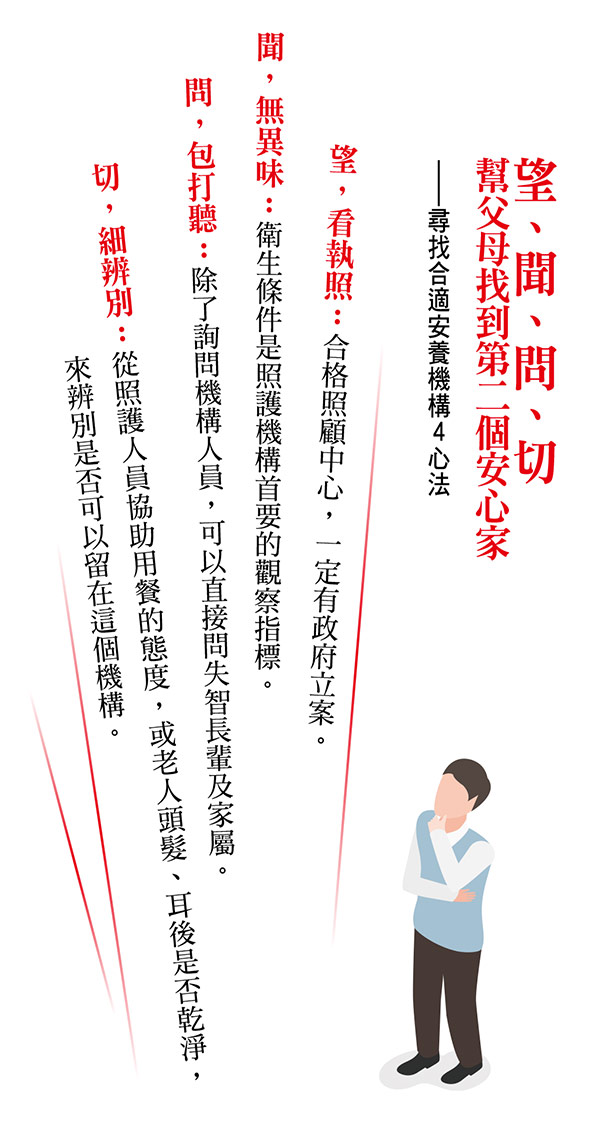

「你不想住的地方,也不該讓父母來。」歷經數年恐怖安養機構巡禮後,盧建彰終於幫失智的媽媽,找到妥適機構,重展尊嚴。(圖/攝影組)

驚恐,績優機構竟像地獄 陰暗空間躺滿眼神空洞的老人

我只好開始查訪台灣的長照機構,想說,或許父親和母親一起作伴,住進安養中心,有人照顧,彼此也有個照應。

結果,一看,嚇到我了,或者,該說,嚇死我了。

我首先看的當然是評鑑績優的安養機構,我記得看的第一個機構,離我家不遠,走進去,氣味刺鼻,滿是尿騷味。一位外籍移工茫然坐在椅上看著我,她的身旁是近十床緊緊置放在一塊的老人,他們無法動彈,眼神空洞,望著我,望著天花板,陰暗無光的空間裡,我以為我到了地獄,而他們對我發出無聲但最用力的呼喊。

我勉強自己,努力觀察,但看了看,除了外籍移工外,我似乎沒有看到任何看起來有看護執照的人,其他就是打掃的阿桑。

那機構陪同的員工,尋常的中年老伯,顯然是個誠實的人,絲毫沒有要遮掩的意思,彷彿「啊!就是這樣啊,沒什麼,大家最後都是這樣的。」走在我們身邊,繼續說著,「這邊是插管的⋯⋯那邊是失智的⋯⋯」病床單薄不專業就算了,建築本身看來也不是為了醫療目的,僅是把一些床放入,把一些破敗回收藤椅塞進,陰暗無光雜亂無章,無條理外,若以我們拍片的美術風格形容,就是殘敗瀕破,浩劫後。

我記得,我那時幾乎是落荒而逃,無法多待一分一秒,因為你就這樣眼睜睜看著別人在痛苦裡,而那,每一位都是人家的父母。

去看了第二號,也是評鑑績優的安養院,這家似乎好一點,牆上有些像小時候教室後面的園地,記錄了長者們的生活,也跟教會合作,固定會有年輕人來陪長輩唱歌,但環境看起來,雖然有努力規畫,可是建築本體也不是為了安養照護,只是用些隔板隔出空間,家具看來也是頂著用的感覺,雖不到捉襟見肘,但總會想:爸媽來住好嗎?

糾結,陷入選擇的困難 爸爸可能不喜歡媽媽也難適應

最有疑慮的是,隱私。父親雖是溫厚的人,但終究是本來住在自己家的人。看著一床床擺放一起,毫無距離,天性害羞的父親,恐怕一下子也無法改變這六十年來的個性。

後來發現,我多慮了。

因為,媽媽根本不能去住。理由是,媽媽雖然失智,但卻又有行走能力,對安養中心而言,這才是最麻煩的對象,因為會亂動,甚至亂走,走丟很麻煩;就算不走丟,光失智,對照顧而言,就得費上更多心力,得安撫、注意情緒起伏。

那是我第一次意識到,原來,在對方心中,或許,無法動彈只能待在床上,甚至失去意識的,反而容易照顧,這自然與家屬的想法是背離的啊。

三號安養機構,是我看到最理想的。

建築本體是全新的,是專為長期照顧所設計,居住區域分隔方式清楚,每天也有安排各種活動,甚至也有夫妻房,採光舒服,家具新穎,服務人員也有熱忱,入住條件得經護理長評估判斷,相對專業許多,比較接近我心中以為的長照中心。但,沒有床位,需要等待。

後來,又分別去四號和五號安養院,都是醫院附設的安養中心,相對條件上有些護理人員,環境雖乾淨,但不太舒適,因為較像是醫院,住在那就像住院,我猜爸爸也不會太想要,空間狹窄,媽媽也可能有適應問題。

而且,一樣沒有床位,登記後,也不知道什麼時候可以候補到。總之,有位子的你不敢住,你敢住的沒位子。

最後,我走到父親住的醫院對面,找外傭仲介,由外傭照顧他們。沒想到,一年多後,爸爸走了。這時我的題目變了,媽媽怎麼辦?

盧建彰(右)小時候與媽媽(左)甜蜜出遊,長大後兄妹出外工作,在家鄉老後的母親,是他們煎熬的牽掛。(圖/盧建彰提供)

奇蹟,發現有創意的安養機構 交誼廳像紅包場老人變電影明星

我陷入另一個難題,這題好像更難,媽媽要送到安養機構嗎?

和家人考慮了好久,媽媽雖然腦部失智,但其實身體狀況不錯,非常喜歡在外散步。若把她送進安養中心,和她熟悉的住家環境差異過大,恐怕會有強烈恐懼,引起情緒反彈,果然,帶她參觀某個機構,她就立刻破口大罵,趕著要回家了。

而來台北與我同住,媽媽第一個反對,因為天氣不好,下雨就不能散步,還有,也請教了專業人士,談到新環境的不熟悉,對失智症患者是很大的負擔。

於是,我們讓外傭與母親在家,拜託鄰居親戚照看,每天撥電話回家關心,媽媽雖時有情緒狀況,但勉強平安度過。

幫柯P做的廣告播出當天,媽媽突然中風了。媽媽到院後昏迷指數三、右半邊癱瘓、無意識、無吞嚥能力,這讓衝到急診室的我苦惱、悔恨、擔憂、害怕,儘管我已經練習過五、六次,病危通知拿起來依舊沉重。

奇蹟式的,媽媽在幾周後出院,但行動能力開始退化,後來發現,可能不是中風,較像是腦傷部位不自然放電,只是幾個月後再次發生,似乎又讓媽媽的語言和行動能力變差,連看到我都不太願意搭理。

這樣過了兩、三年,媽媽變得不愛笑、不愛說話,也不太能在外走動了,我心裡擔憂,但無計可施。幫小英做的廣告播出時,媽媽又因為不明原因的蜂窩性組織炎住院,幸好後來沒事,卻也擔憂好一陣子。

原以為,媽媽就只能這樣了,沒想到,因同學介紹,去參觀了悠然山莊,發現他們竟可以給長輩尊嚴和笑容,環境清爽沒有異味外,甚至每項服務,都不是我想過的,可能是我見到最有創意的工作團隊。

交誼廳妝點成紅包場,帶老人到菜市場聊天、試衣服,幾乎每周出門旅遊,每天飯菜在兩周內不重複,把老人的照片合到電影海報,好貼在房間門口,放眼所及的工作人員都是年輕人,仔細詢問,才知道都是專業社工系畢業的,剛剛所有的創意都是他們發想出來的。

驚喜,看見母親的笑容 白天與人互動晚上回熟悉的家

最妙的是,媽媽竟在那裡,自己撕開餅乾包裝,和其他老人坐在那裡聽人唱歌,臉上還有笑容,我終於理解,媽媽或許還是有社交需求。

意外的知道,原來悠然山莊有設日間照顧中心,於是決定送媽媽白天過去上課活動,和其他老人社交,並且參與復健、遊戲,也有專業社工照看,晚上則還是回熟悉的家,外傭陪伴照料,我只能希望現在這樣做,媽媽會開心。

我幾次和長照從業人員對話,因此知道,過去的市場,是個使用者和付費者不同的狀態,也就是說,真正居住使用的父母,可能已經沒有金錢的主導權,而付錢的兒女在生活壓力下,可能再孝順都還是想要便宜,因為不知道得付幾年,而自己的生活並不好過。

多數安養機構在這種市場下,追求的就是壓低成本,好增加利潤。因為付錢的相對不在意品質,而在意品質的無力付錢。所以,可怕得讓人無尊嚴的機構,充斥。

回頭想,若物以稀為貴,誰的時間最寶貴呢?當然是老人。

但我們給老人的資源卻最少,因為他們無權抗議,且他們不代表希望,我們總是投資在有機會的標的物上嘛,比方說,孩子。

只是,長輩不是標的物,還有,長輩不是別人,就是我們自己,以後的自己。

領悟,爸媽就是未來的我們 改變安養院先從關心尊嚴開始

我對台灣長照機構的認識不深,但因為拍片,常需要租借場地,也因此探訪了幾家,我知道的是,真正好的,很少。

未來,應該會有改變,現在六十多歲的長輩,是擁有經濟主導權的,他們會自己付費,而且不會太吝嗇,但以他們現在的標準去看,目前的安養機構可能都不太行。這是個巨大的市場,但目前操作這市場的,還沒跟上。

我期待的是,幾年後,我可以有尊嚴地活,而那可能需要我們開始關心現在長輩的尊嚴,否則,我們會死得很難看。

我們工作努力認真,並且忍受一切,以為用現在的時間換以後的退休生活;那如果,最後的最後,辛苦換到的是惡夢,你會不會怕?而且,這惡夢,你自己不能決定要醒。

看著父母,我總覺得跟著他們身後,走著,準備躍下那深坑,只是難受的是,那坑是此刻擁有實質權力的自己挖的。

我十七歲開始陪爸媽進出醫院,看著苦痛、看著憂愁,也看著光明;看著他們,其實,也是看著自己。二十三年了,我看得夠多了,也許,我該試著做點什麼,因為下一個二十年,很快就到。

你也是。